2025-05-06 信息来源:校报记者团 文字:罗莉川 史芸菲 张严元 杨滨菡

从一粒受精卵到灵动的生命体,自然界的造化之功令人惊叹。如何让学生跨越时空限制,亲眼见证生命的奇迹?答案藏在 “斑马鱼胚胎发育重要阶段观察”这门首批国家级虚拟仿真一流课程中。

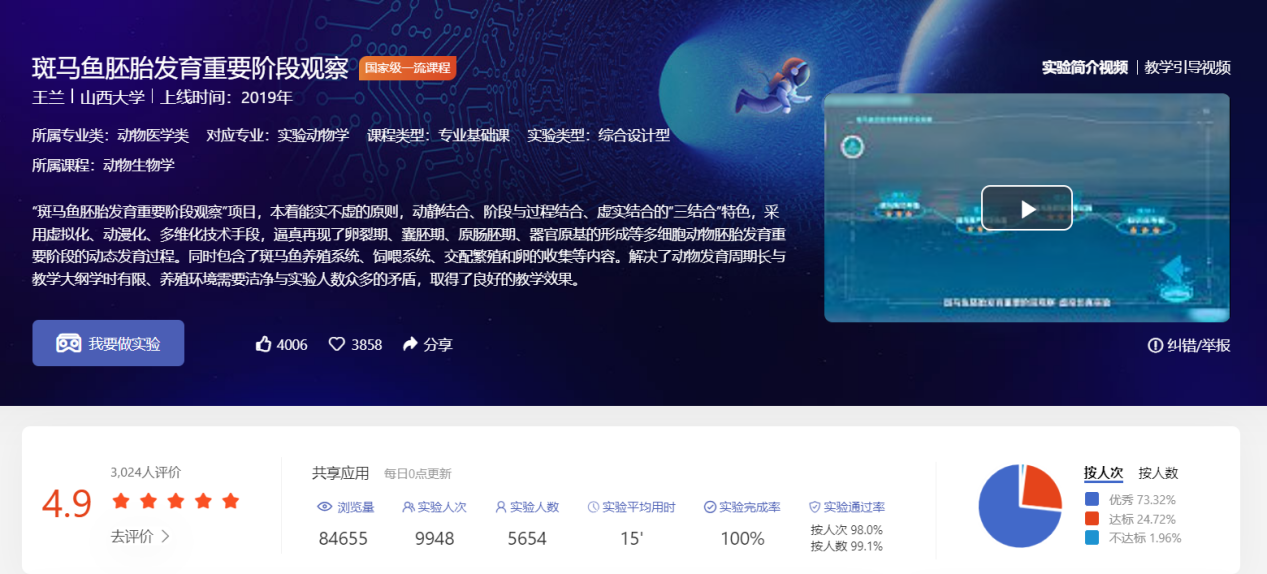

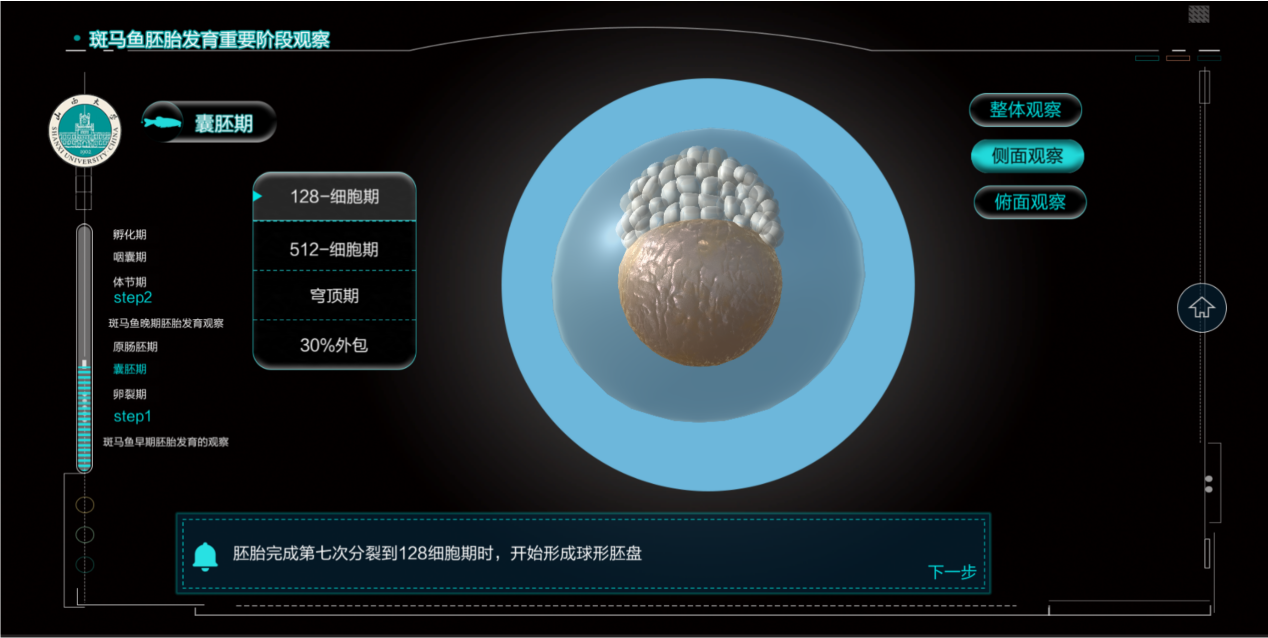

课程借助计算机技术虚拟现实、仿真建模等,模拟真实场景,再现实验过程。采用虚拟化、动漫化、多维化等技术手段,逼真再现了斑马鱼胚胎发育重要阶段卵裂期、囊胚期、原肠胚期、器官原基的形成等动态发育过程。此虚拟仿真实验还包含了斑马鱼养殖系统、饲喂系统、交配繁殖和卵的收集等内容,解决了动物发育周期长与教学大纲学时有限、养殖环境需要洁净与实验人数众多的矛盾。

让我们跟随课程团队教师王兰、王茜、张左兵、孙敏、井维鑫走进这门课程,体会全新教学模式的魅力,开拓知识的沃土,探索生命的奥义。

穿越细胞世界:虚拟仿真解锁胚胎发育密码

斑马鱼,被誉为生命科学的“活体显微镜”。在这门课中,学生进入系统,瞬间置身于流光溢彩的“细胞宇宙”。指尖轻触,即可操控实验参数:调节水温观察受精卵分裂速率,改变pH值探究胚胎存活率,甚至“暂停”时间,逐帧解析原肠胚的形态演变。传统课堂中需耗时数周的实验,在虚拟世界仅需45分钟即可完成。

在这个动物虚拟仿真实验课堂,仿佛置身于一座充满奇幻色彩的“生命乐园”。这里不仅有匠心独运的实验器械,还有栩栩如生的虚拟场景。借助虚拟现实技术,学生们只需打开平台操作,便能瞬间穿越到神秘的细胞世界,亲眼见证斑马鱼早期胚胎发育的过程。每一个细胞,都不再是书本上枯燥的文字和图片,变得触手可及。虚拟仿真技术将抽象的动物学概念具体化、形象化,物质间的相互作用、细胞分裂的动态过程,都以生动的三维图像展现在眼前。在这个虚拟的世界里,学生们仿佛拥有了“上帝之手”,可以设计实验参数,观察不同条件下的实验结果。一次失败的实验不再意味着沮丧,而是提供了重新调整策略、深入探究的机会。虚拟实验不仅体现了动物福利的3R原则,节省了实验材料的消耗,缩短了实验时长,消除了现实实验中的诸多限制,使得学生们能够大胆尝试、自由探索、不断创新。

(图为线上实验课程页面)

课程的魅力在于其跨越时空的无限可能。在传统实验中,受限于斑马鱼的产卵情况、实验室人数和实验时长等。而虚拟仿真则打破了这些束缚,学生们可以随时随地登录系统进行实验操作。为了避免信息化课堂导致学科知识碎片化的问题出现,这门课程采取线上线下混合式教学模式,通过巧妙融合线上与线下教学的优势,为学生带来了别具一格的学习体验。在线上,通过点击鼠标,模拟进入实验室所要进行的所有操作,包括斑马鱼的饲喂(调pH值、温度设置、饲料投喂)、交配受精、产卵发育等,全方位训练实验的流程、步骤及注意事项,多方位观察斑马鱼的受精、卵裂、囊胚、原肠胚……;在线下,学生实验前预习知晓实验步骤及涉及知识点,记下存在的不解或困惑,由老师在课堂上针对性高效答疑解惑。同时,结合海胆、文昌鱼的玻片标本观察,让学生更加深刻地理解并掌握多细胞动物早期胚胎发育的重要阶段。

线上学习不受时间和空间的限制,线下课堂则为学生营造了面对面交流的真实场景。教师能实时关注他们的学习状态,进行有针对性的指导。2023级合成生物学专业的刘兴淼分享道:“虚拟仿真实验模拟真实实验场所,在实验场所受限的情况下,为同学们提供了难得的学习机会。实验要素通过计算机精准调控,极大地避免了人为的实验误差。通过多媒体的方式,呈现实验过程和实验原理,展示斑马鱼胚胎发育的细节,结合图像、动画、声音等多种形式,使学习更加直观、生动、形象。”通过线上线下的创新性有机结合,既汲取了线上学习的灵活性与资源丰富性,又保留了线下教学的互动性与体验感,为学生提供了更高效、更全面、更深刻的学习路径,助力学生在知识的海洋中稳步前行。

混合式教学:打破时空的“双螺旋”革命

如何避免虚拟课堂沦为“游戏式体验”?课程团队给出了答案:“线上精准模拟+线下深度思辨”的混合模式。线上,学生自主完成虚拟饲喂、受精操作,系统自动生成操作评分与错误分析;线下,教师以“问题链”驱动讨论——为何原肠胚期的细胞运动关乎器官形成?斑马鱼与文昌鱼胚胎发育有何演化关联?

(图为课程团队教师王兰(左)、张左兵(右)授课现场)

“过去做活体实验,30人挤在实验室,每人只能观察固定标本。现在每人都有‘专属显微镜’,还能回放关键帧反复研究。”课程负责人王兰教授介绍。更令人称道的是,团队将海胆、文昌鱼等模式生物的标本观察融入课程,构建起跨物种发育知识网络。数据显示,采用混合模式后,学生实验报告优秀率明显跃升。

(现在该课程的实验室环境)

课程以学生为中心,强调生生互动,师生互动,学生与虚拟实验互动。在课堂上,师生的观点交相辉映,不同的思维轨迹交错碰撞,衍生出无限的创意花火。虚拟实验为学生提供了一个安全、自由的环境,他们可以在这里进行个性化学习,按照自己的节奏和兴趣探索动物的奥秘。课程设计匠心独运,融入了丰富多元的互动元素,例如在线讨论、协作实验、项目学习等。学生们可以跨越地区限制,在虚拟实验室中交流思想、分享经验,共同解决复杂问题,也可以面对面与近邻的同学合作讨论。这种开放式学习模式,不但培养了学生的自主学习能力,而且锻炼了他们的团队协作与交流能力。

(王兰老师为学生解答疑惑)

教学相长如熠熠星辰,穿透知识的迷雾,照亮学子前行的方向。课程团队老师们讲:“这门课程将生生互动与师生互动相结合,实验包含许多设计步骤,对于实验不是完全理解并掌握的学生,课后有时间可以点开网页,继续操作,直到熟练掌握为止。此外,对课上课下、复习考试、知识的巩固都非常便捷。”在这种互动模式下,师生之间形成了紧密的联系、相辅相成,教师在解决学生问题的过程中不断优化教学;学生在教师引领下勇探未知,宛如交错共生的根系,共同扎根于知识的土壤,汲取养分,茁壮成长。2022级生物科学专业的刘纹琪同学分享道:“在刚开始操作电脑的时候不太习惯,但同学们互相探讨后再结合老师的指导,很快就能学会。”师生共同推进生科实验教学之舟前行,为培育生科英才筑牢根基,为学科发展厚积薄发。

筑梦科研:在虚拟实验室浇灌科学之花

“求木之长者,必固其根;欲流之远者,必浚其泉涌。”“斑马鱼胚胎发育重要阶段观察”作为生命科学学院生物科学、生物工程、合成生物学等专业本科生实验的实验课程,是知识大厦的稳固根基,是学生学以致用的活水源泉。王茜老师说:“斑马鱼是模式动物,不但在教学方面,而且在科研方面扮演着重要角色。通过相关内容的学习与实践,为将来学生未来发展奠定基础。”2022级生物科学专业刘纹琪同学向我们描述道:“ 斑马鱼作为一种模式生物,为日后研究其他鱼类提供了良好的条件。”学生通过课程学习积累的知识、掌握的实验技能,将其化作探索动物胚胎发育领域的精密探针与锐利解剖刀。不仅如此,学生在学习中逐渐构建起从微观分子机制到宏观个体发育的知识网络,融会贯通,为未来在生物科学领域的学术深造、科研创新以及职业发展提供了强劲的动力。

“这门课最迷人的,是让每个学生都成为‘实验设计师’。”课程团队教师张左兵讲道:“系统会记录每位学生的操作路径,教师据此精准定位知识盲区。”例如,40%的学生在原肠胚细胞运动模拟中频繁出错,团队便开发了“动态力场可视化”插件,用颜色梯度标注细胞受力方向,辅助学生完成实验。

(张左兵老师指导学生扫除知识盲区)

“这门课程还传达出实事求是、精益求精的科研态度,你看到什么就是什么,要一丝不苟地对课程负责。”王茜老师说。科研之路无捷径,如逆水行舟,非坚韧不拔者不能至;似攀山越岭,非严谨笃行者不能达。唯有秉持一丝不苟的严谨,对每个数据反复核验,对每项理论深度剖析,对待每一个学术概念都要穷根究底、追本溯源,做到知其然且知其所以然。无论是晦涩难懂的虚拟图像,还是错综复杂的理论体系,都不能囫囵吞枣、浅尝辄止,而是要抽丝剥茧、条分缕析,洞悉其中的精髓,把握课程的核心要领。这样的科研态度,是叩开真理之门的钥匙,是攀登学术高峰的云梯。它助力学生在学术的征途上,不被虚妄迷眼,不为浮躁所扰,以沉稳笃定的步伐,挖掘学术的深度,丈量未知领域,开拓创新天地。

课程负责人王兰教授希望学生紧跟当前AI技术、数字化、智能化浪潮,在夯实生物学专业基础课程学习的同时,尽可能拓宽视野,积极涉猎其他学科知识,掌握新技术、新技能。多学科交叉融合是未来学科与职业发展的必然趋势,掌握相应技能,助力在生物科学领域探索更多的未知。

从虚拟到现实,从课堂到科研。正如课程扉页所写:“教育的终极目的,不是填满容器,而是点燃火焰。”当斑马鱼的胚胎在虚拟世界中翩然起舞,无数科学梦想的种子,正在这片创新的沃土上破土而生。

责编 | 蓝 匀

二审 | 范艳华

三审 | 张 捷