2025-04-14 信息来源:校报记者团 文字:徐钰茹

哲学以其深邃的思考、对真理的不懈追寻,为人类思想的发展指明方向;思政则立足时代需求,培育着一代又一代心怀家国、担当有为的青年。当哲学与思政相遇,会碰撞出怎样的火花?山西大学的“哲学概论”课程,作为探索创新育人模式的典范,正以独特的方式,为我们揭开这一精彩篇章。现在,让我们一起走进这门课程,共同领略哲学与思政融合的魅力!

哲思启智,点亮学生成长之路

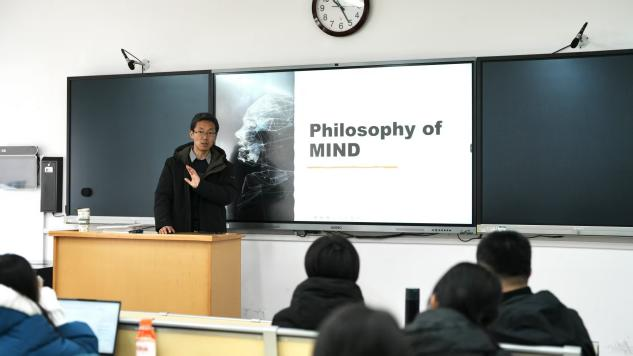

我校王航赞、江怡、宁俊伟、孙岩、梅剑华、陈敬坤和陈常燊教师共同负责的“哲学概论”课程,是针对山西大学哲学、历史、中文以及初民实验班等文科专业学生开设的专业基础课,也是服务全校学生提升人文素养的一门通识课程,先后被评为省级精品共享课程、教育部课程思政示范课,在同学之间广受好评。本课程秉持着山西大学“教授高深学术,养成硕学闳材”的教育理念,坚持哲学“历史传统”“创新主题”以及“应用可能”三个方面的有效结合,重点解决“满足学生获取理性思维的需要,形成有效的思想育人模式”的问题。

当谈及学习这门课程的预期目标时,2024级历史学专业的储若思同学说:“作为一名历史学专业的学生,我深知‘文史哲不分家’。我希望通过学习这门课程可以有效提升自己的跨学科思维能力,加深对哲学流派和发展历史的认识,并且能够更自如地运用哲学中的思辨精神来研究历史。”2021级哲学专业乔泽仁同学则对“哲学概论”寄予了别样的期待,他希望通过这门课实现从“生活哲学化”到“哲学生活化”的转变,使他在多元价值碰撞中坚守理性,在永恒追问里安顿心灵。尽管不同专业的学生有着各自的期望,但他们都期待这门课程能够激发自己的理论兴趣,培养理论思维,塑造良好的思想态度,从而引导自己进入哲学思考的广阔天地。

有研究表明,人在世真正的成功,首先应在于做人的成功,即力争做个精神上优秀的人,只有这样生活才更有意义。“哲学概论”课程作为对哲学内涵、哲学发展、哲学问题、哲学派别、哲学方法、哲学功能等一系列问题的思考与总结,依照本体、认识、人性与价值的次序组织教学内容,成为体现当代哲学教育在实现人良好发展方面积极作为的重要载体。课程认真依照哲学专业型人才在当下时代背景下的发展与培养要求,把培育有深厚专业知识和浓郁社会情怀的良善、自觉、理智个体作为重点,倡导和启示学生投身现实社会发展,是实现人生价值的正途。课程积极寻求让哲学更加贴近学生现实生活的路径,通过讲述哲学史、逻辑学、认识论、形而上学、伦理学、价值哲学和哲学总论等内容,坚持充分的内容供给,深入挖掘内容中蕴含的哲学思维、理论判断、科学认识、文化自信和公民人格等育人资源,引导学生将哲学的抽象、概括等理论思维运用到自身的专业能力发展上,将哲学学科那种特别的反思性和自己的日常生活相结合,帮助学生在思想上形成深刻、全面、正确、客观的认识,进而提升以充分的理论来分析问题、以有效的视角来解决问题的能力。

改革创新,构筑思想育人新高地

“哲学概论”课程团队成员积极合作,注重发挥哲学学科的思政关切优势,切实让课程成为学生领会哲学层面上的“知、行、信、情、意”标准和“真、善、美、圣”追求。团队认为,“人生活在天地之间、社会之中、群体之内,如何实现完美,需要在纵向上处理好人与天、地之间的关系,在横向上处理好人与他人、人与社会以及和自己的关系。哲学思维在促进人类良知良能、向上超越方面有帮助,促使人悟透有限,超越有限,达到无限。在有限的生命历程中,实现人生价值和意义的确定,很好地体现了立德树人的要求。”为此,团队集体群策群力,在课程体系、教学内容、教学实施和学生评价方面进行了一些行之有效的谋划和改革,充分将课程在新时代的育人功能发挥出来,使之成为专业知识教育和人文素质培养、思政教育的重要平台。

在课堂教学的具体实施过程中,课程团队成员积极构想,形成了课程以知识传授、价值塑造、能力培养为主要特征的架构体系。授课教师遵循教育规律,以育人为本,在教学中将哲学视野、知识、方法与青年学生的理论素养和精神境界培育相结合,用课程的科学性、人文性引领学生的精神世界发展,深入推进了该课程的学以成人、立德树人功能在实践中的具体落实。正如2021级哲学专业的郑艾玲同学所说:“这门课不仅仅教我们哲学的理论,更教我们用哲学的思维去看待这个世界,去理解国家的发展、社会的变迁。让我们在面对纷繁复杂的社会时,能够将哲学的智慧运用到日常生活中,去解决实际问题,同时更好地追求更有意义的人生。”

在课程内容的设计上,课程坚持理论与实践相结合的发展理念,尽可能地将专业性与通识性作用发挥出来。授课教师努力将哲学论题及其发展史确定为线索,结合社会发展问题和思想价值性原则科学设计案例,明确地提炼出体现哲学概论课程特性的6个话题与9个章节,并在每一个部分将思政教育的目标和融合点凸显出来。2022级哲学专业的杨江诚同学谈道:“通过学习哲学概论这门课,学生可以掌握哲学的历史脉络、基本范畴、重要论域,从而形成对哲学领域的基本图式,为后续在哲学领域深耕打下扎实的基础。”而令2022级哲学专业的卫吕恒同学印象最深刻的是授课老师注重突出学生在课堂教学中的主体地位,翔实地呈现一些案例,比如通过对“电车难题”“洞穴寓言”等经典案例的分析,将抽象的哲学概念与具体情境结合,既对学生的主动思考予以激发,又使理论解释更具现实穿透力。

在教学过程的具体实施上,课程非常重视教学创新和课堂教法改革,注重基础知识讲述明确,主体内容翔实。教师按照“专业者+管理者+学习者”的课堂模式,实施翻转课堂、小组研讨课等方式,将灌输与启发、精讲与泛讲有机结合,以问题为切入点开展教学。对此,2021级哲学专业的卢保蓉同学回忆道,“在教学过程中,老师十分重视专业概念的辨析,采用交叉对比的方式,全面介绍各个哲学流派代表人物的思想理论,避免局限于单一方向。”此外,课堂还重点关注学生哲学思考的持续过程,通过强化课堂探讨、交流和互动,激发学生兴趣;建立跨学科的“问题探讨工作坊”,鼓励多元参与,充分挖掘专业课程的育人资源,将教学内容更深入地传授给学生。2023级哲学专业孙玮宇同学表示,这门课程最吸引她的地方在于授课老师采纳的那种类似于“苏格拉底式”的对话模式。在某个话题的探讨和思考上,老师常以某个当前发生的现实情况为例,从现实中引出话题,表明这样的问题不是空洞的、无谓的,然后结合哲学上的相关思考与理论表述,将理论掺杂其中,使之具有特定的高度,通过层层递进的提问引导学生进行自主思考,这种启发式互动打破了单向灌输,有助于培养学生的批判性思维。

课程教学非常注重学生主体,强调将学生的兴趣、爱好、关切也作为内容讲授的重要方向。具体做到秉持多元、全面的原则,依据学生反馈及知识获取、自我成长需求来安排教学,确保每位学生都能学有所得,学有应得,学有能得。在教学前,教师先对学生进行学情分析:大一学生对哲学学科的认知多停留在高中阶段的朴素层面,且直观上对哲学专业前景和出路感到担忧,故教学重点在于帮助他们了解哲学,明晰哲学学科,把握哲学概念、价值与学习方法,从而消除顾虑,培养对哲学的兴趣与重视;而大二学生已有一定哲学基础,适合对思想内容和表达方式进行深度分析与讲授。在课程成绩的评定方面,课程团队确定了“以教学实际为基础,推进考核形式改革,依据学生整学期的学习状态,实行全程考核”的方案。教师按照专题研讨、小组探讨、个体思考的模式,综合考量学生参与主动性、表达逻辑性、阅读持续性、理解深刻性、课下实践充分性和论文写作思想性等多个维度,明确分值比例,以此促进学生综合能力与素质的全面发展。

示范引领,拓展课程思政版图

“哲学概论”课程被教育部确定为课程思政示范课程建设项目,授课团队被确定为课程思政示范教学团队和教学名师。高等教育司积极引导培育,坚持通过课程的数字化转化来提升思政教学指南的研制质量,发挥其在指南研制方面的实践作用和一线教学中的引领作用,给全国哲学类思政教育该如何去开展做出示范性探索。另外,值得一提的是,该门课程面向社会大众的线上发展已在“新华网”和“人民公开课”平台相继进行,学习人数已达数万人。作为体现和凝聚专业类课程思政教学指南的一个示例,教育部高等学校哲学类专业教学指导委员会在“哲学概论”课程的数字化转化方面,进行了具体的组织和指导,并将转化成果分为课程专业内容、思政理念、实践与方法等板块,以视频形式向全国高校教师进行示范培训。在培训中,哲学专业教学指导委员会主任张异宾教授就哲学概论思政示范课的相关情况进行了介绍,教学指导委员会委员郝立新、罗跃军教授点评了课程的内容建设与发展,哲学类专业教学指导委员会秘书长唐正东教授就课程的典型问题进行了交流互动。课程教学团队负责人王航赞教授就课程的目标定位、建设理念、主要内容以及与思政教育的融合实践与方法、效果等情况进行了详细的讲授。全国高校哲学类3000多名教师参加了培训,这充分体现我校哲学类专业在课程思政教育建设和一流课程发展方面的积极成效。

在课程今后的推广应用过程中,团队成员也有明确的目标。他们将根据时代要求,创新教学理念,提升教学能力,丰富教学环节,变革教学方法,强化课程的卓越教研模式建设,把立德树人贯穿于课程知识教学的全过程。以精益求精的态度,不断完善基础性资源,紧跟学界前沿,在教学过程中纳入对课程所涉及内容的新近科学研究,充实课程内容,增强课程的学术研究色彩。进一步开发课程的网络资源,如信息化教学设计方案与建设等,形成一个使用促进建设、建设促进使用的良性循环,扩大课程影响力,力争在推动大规模在线开放课程普及和发展中发挥良好的专业课程思政教育作用。正如课程教学团队负责人所言:“课程思政的实质并不是做一番劝诫性的说辞,而是通过事实性和价值性赋予课程内容力量,旨在以合理的理论与方法,引导学生树立正确理想信念,形成关于自我、组织、发展的信心,思考并解决当前发展中的现实问题,切实成为合格人才,为国家繁荣和社会昌盛事业出力。”

“哲学概论”课程不仅为学生打开了哲学专业知识教育与思政育人的融合途径,更为全国高校的课程思政建设提供了宝贵经验。未来,随着课程的不断完善与推广,相信它将如同一颗种子,在更多的教育土壤中生根发芽,激励更多教育工作者在课程思政建设中积极探索创新。

责编 | 蓝 匀

二审 | 范艳华

三审 | 张 捷