2025-02-18 信息来源:校报记者团 文字:庞雅熙 马奕婷

中国历史与政治思想碰撞,会产生怎样的火花?从西周周公“敬天保民”到先秦诸子“百家争鸣”;从秦朝始皇“法家思想”到西汉武帝“独尊儒术”;从隋唐时期“三教合一”再到宋元明清“理学心学”。各个朝代政治思想如浩荡江水般奔流呈现,这门始于1987年的课程,传授着中华传统文化中治国理政的智慧。今天,让我们走进国家级一流本科课程“中国政治思想史”的课堂,开启一段古人与今人在政治思想上穿越千年的对话。

以人为本兴教学:行而不辍 履践致远

山西大学“中国政治思想史”课程主要为本科生开设,是政治学类、思想政治教育、政治学与行政学、国际政治、行政管理、劳动与社会保障等专业的必修课。作为一门以政治思想为主要研究对象的学科,中国政治思想史以中国历史朝代更替为主线,通过传授不同历史阶段政治发展特点及主要代表人物的政治思想,使学生了解其中蕴含的文化价值和现代价值。在夯实理论基础的同时,将我国优秀传统文化中的道德修养、伦理教育与社会主义核心价值观教育和公民道德建设相结合,将传统治理资源和当前城乡基层社会治理实践相结合,在三个结合中坚定学生政治信仰和民族精神,培养学生研究性和创新性能力,使学生在教学中增强文化自信,培育道德情操,锻炼综合能力。

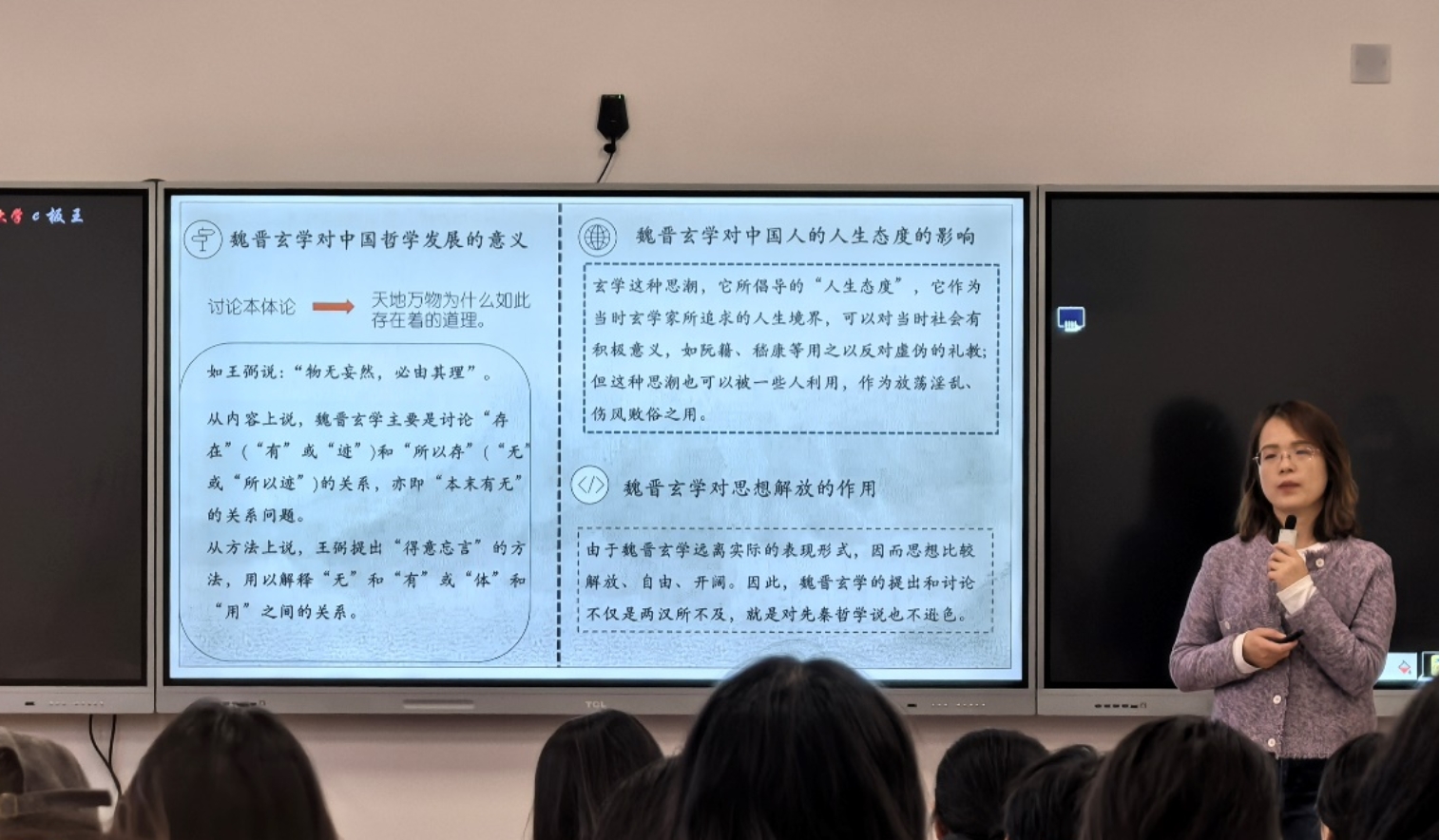

(图为陈晓燕老师授课)

学校一直非常重视“中国政治思想史”课程的建设,长期由学科学术带头人和教授负责授课。课程负责人董江爱教授从事教学工作30余年,近5年为本科生讲授该门课程近260学时,主持并参与了多项省级教改项目,积极指导学生科研训练,指导本科生科研训练项目20余项。同时,董江爱教授发挥省教学名师作用,承担该门课程青年教师培养培训工作。团队主要成员都是具有博士学位的学校青年骨干。近5年来,董江爱教授团队中的王慧斌、陈晓燕老师为本科生讲授该门课程近260学时;张嘉凌老师在授课的同时从事教学辅助工作,收集教学案例、组织学生课堂讨论及课下辅导作业。团队成员根据教学情况的变化,不断调整课程设计,逐步形成内容原典性、课程系统性、思维综合性、课堂思政性的课程特色。

理论实践互增益:贯古通今 继往开来

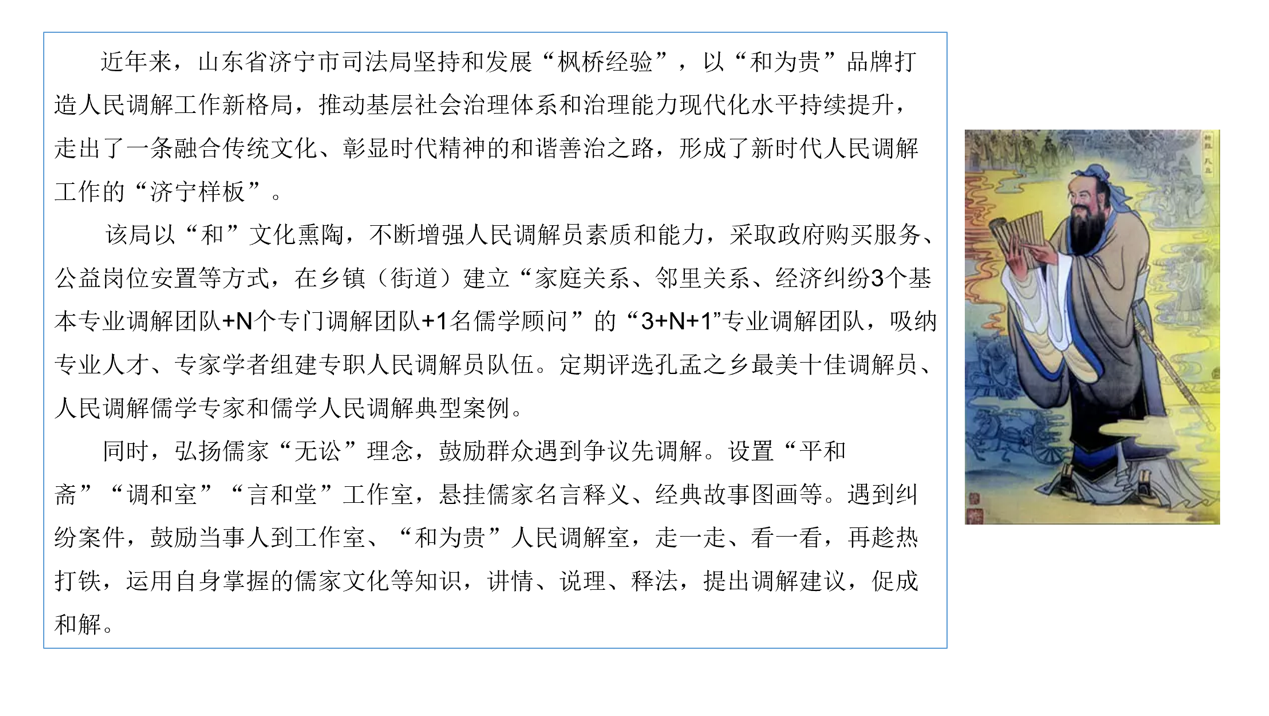

“中国政治思想史”的教学偏重于古代政治思想的讲授,解决教学内容与社会实践相脱节的问题,将社会经验和实践融入课程教学成为课程建设的重点目标。为架起历史与现实的桥梁,团队成员陈晓燕老师将案例分析融入教学设计,从现实案例中探究中国古代政治思想家治国理政智慧的现代传承。比如以胖东来超市为例,贯穿起儒家仁爱思想和义利观,使学生体会到课程的现实关照性,感受到中华优秀传统思想历经千年仍具现实价值的独特魅力。

课程以“三位一体”与三个结合的研究性教学方法创建了教师讲授、课堂讨论、课外阅读、社会实践于一体的研究性教学方法和人才培养模式。围绕“三位一体”的理念,课程在教学内容上,采取理论教学与科研训练、课内讲授与课外实践有机结合的模式,一方面由教师传授科研经验,在教学过程中穿插传统文化在乡村治理中的作用,激发学生科研热情;另一方面由学生利用寒暑假时间展开调研,结合家乡情况、个人兴趣主动开展科研训练,教师辅以指导。通过教与学的相互促进,推动理论教学与科研训练的有机结合。

在教学方法和实施过程中,采取教师引导与学生自学有机结合的方式,从以往的“填鸭式”教学向“互动式”教学转变。团队陈晓燕老师为引导学生自主参与,采用角色扮演、观点辩论等形式推动教学。在课程之初将学生分组,通过积分制鼓励学生利用大数据、软件、视频等方式展开课堂预习,就课程内容提出问题和思考,积极参与课堂讨论。在儒家仁爱思想、墨家兼爱思想的教学过程中,通过课堂辩论、中西方比较,引导学生深入探究儒家的仁爱、墨家的兼爱以及基督教的博爱对现代社会治理的作用,在观点的碰撞中加深对理论的认识。

此外,课程还通过角色扮演,将儒家、法家、道家的思想观点以游说君主的形式开展辩论,以趣味的方式激发学生参与课堂的积极性。在“互动式”教学过程中,学生也会结合个人兴趣,与老师分享自己对理论的认识。其中令2023级政治学与行政学专业的郑嘉飏同学印象最深刻的一次互动,是“在课堂交流时,我向老师分享了关于中国古代‘普天王土’观念与中国古代私有产权确立之间存在结构性张力的观点。陈老师对我观点鞭辟入里的分析与阐释让我受益匪浅,使我对这一问题的理解更为透彻明晰。”教学方法的转变激发了学生自主探索知识的积极性和创造性,使学生由被动的接收者转变为主动的探索者。

(图为课程讨论设计)

课程内容主要按照马克思主义理论研究和建设工程重点教材《中国政治思想史》组织,但在具体教学过程中,结合教学重点、难点以及课时安排,主要以儒家思想的产生、发展及演变趋势为主线,讲授各个时期重要思想家政治思想的特点,对思想家的主要政治观点进行综合比较。儒家思想作为中国思想体系的主轴、中华文化的核心,以儒家思想为主线开展教学,是教学团队结合学生实际情况充分考量的结果。

“中国古代社会的历史已经证明,在农耕社会的生产方式下,中国需要儒家思想作为稳定社会秩序的基础,它不单是一种工具,而是已经融入于中华民族的精神特质之中。对比教材上相对铺开的介绍方式,课程的讲授使我们更容易把握中国政治思想史的要领,在以儒家文化为主轴的基础上进行拓展,也显得详略得当,张弛有度。”来自政治学与行政学2301班的陈致远同学说道。

中国政治思想史承载着中国传统文化中治国理政的智慧,将当前我国治国理政实践贯穿整个课程设计当中,通过历史与现实的结合,不断为国家治理体系和治理能力现代化提供理论支撑。政治学与行政学专业的孙会然同学在学习各家思想的过程中,“深切地体悟到古人对于宇宙、生活、治理国家等方面的哲学智慧,这对于我们今天在学习、生活以及为人处世、治国理政等方面都具有科学的指导意义。”

教学相长育英才:启迪当下 烛照未来

“历史是最好的老师,要想治理好今天的中国,就要善于从中华优秀传统文化中汲取治国理政的理念和思维。”课程以儒家思想为核心,完整、系统地阐释了中国历史上各个时期具有重大影响的思想家的政治思想学说,并在教学过程中揽其主干、辨其支流、张弛有度、散而不乱,讲述着在新时代背景下,我们应如何把握中华优秀传统文化中的治国理念,以迎合时代发展下不断变化的治国理政需求,对于培养一批知古鉴今、善于思考、学以致用的实践创新型政治人才具有重要意义。正如陈晓燕老师所说:“我们作为教师,就是要把历史和现实、理论与实践的桥梁架起来,让学生真正地理解过去的思想。”

(图为教学内容)

在这个信息爆炸的智能化互联网时代,我们获取信息的途径更加方便快捷,教学内容在手机上得以完整呈现,这也使得课堂本身的吸引力逐渐被弱化,“与手机抢学生”成为课堂的一大难题。为了解决这一问题,中政史团队采取“翻转课堂”的方式,鼓励、引导学生成为课堂的推动者,从视频拍摄到观点演讲,从课堂辩论到角色扮演,学生从被动听转为主动学,从信息接收者变为信息生产者。2022级政治学与行政学专业的郭昊宇表示:“这堂课最大的特色,无疑是同学们能够在舒适融洽的教学氛围中收获知识、获得启发。课程每一环教学设计都能取得良好效果,常常听得入神,仿佛只有思想在悦动共舞。在这种愉悦而不散漫、有序而不严肃、富于哲思而不深奥晦涩、详略有序而不千篇一律的学习环境中,知识理论以一种令人舒适的方式流入我的脑海,顿觉耳目一新、受益匪浅。”在一次次头脑风暴中、一场场观点辩论中,学生所学到的知识如“滚雪球”般扩大延伸,对知识掌握得更加系统、认知也更加明晰。

(图为课堂互动)

此外,“翻转课堂”的模式锻炼了学生表达输出能力与个人临场应变能力,让学到的知识活用起来,在各种探讨性问题、辩论性问题和诸多开放式的课堂问题的讨论中,学生的思维观点发生碰撞、产生共鸣,在这种教与学的互动中引发了同学们更多的思考与启迪。“有一次我们小组讲解了有关东亚儒家文化的现代体现的主题,并延伸到教育和内卷的现象讨论,老师也对我们的展示加以点评,最后我以论文的形式展示了我们对这个主题的思考。通过这种形式的讨论,可以使我对知识点的理解更加深刻,而且增强了整体素养上的表达能力与思辨能力,对于我来说这是一次在更高层次的学习过程中一种能力上的质变。”2022级政治学与行政学专业的葛嘉兴与我们分享他在课堂中的收获。对于听众来说,小组展示提供了一种非教科书式的视角理解中国政治思想流派,通过将其与现代流行语言相结合,古代思想实现了在现代的延续,打开了古代思想与现代文化交流的通道。

“回望走过的路、比较别人的路、远眺前行的路,弄清楚我们从哪来、往哪去,很多问题才能看得深、把得准。”中国政治思想史课程将思政与育人贯穿课堂的全过程,讲授了政治思想背后的优秀传统文化,弘扬了中华民族精神。同学们也将继续夯实理论基础、锻炼综合能力、坚定文化自信、培育道德情操,努力成长为既是“胸中有沟壑,眼里存山河”的志气青年,又有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”情怀的“时代弄潮儿”。

责编 | 蓝 匀

二审 | 范艳华

三审 | 张 捷