2025-02-17 信息来源:校报记者团 文字:徐钰茹 杨哲禹

近日,我校三名本科生在张国珍老师的指导下荣获“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛全国一等奖。参赛队员由2022级计算机与信息技术学院数据科学与大数据技术专业的徐永慧、2022级数学与统计学院信息与计算科学专业的唐宜明和2022级物理电子工程学院电子信息科学与技术专业的叶佳航组成。现在,让我们一同见证,这支团队是如何以满腔的热情和不懈的努力开启一段充满挑战与荣耀的征程。

不懈努力,终遇志同道合伙伴

目标既定,步履不停。在大一期间,参加数学建模竞赛已经成为徐永慧的目标之一,她决心学好相关的专业知识和编程技能,为之后参赛夯实理论基础。两个学期综合排名第四的她,步入大二便开始寻找合适的导师和队友。徐永慧了解到张国珍老师有着丰富的指导经验,便主动联系并取得其同意。接下来的日子,她踏上了寻找队友的艰难旅途。在一次次磨合和人员变动的过程中,她认识到志同道合的队友至关重要。

无论路途多么遥远,坚持总能抵达。在之前队友的推荐下,徐永慧从奖学金获得者名单里找到有相关参赛经历的唐宜明,表达了自己可以负责编程,还需要一位数学与统计学院的同学进行建模,想邀请他一起组队。恰逢唐宜明也在寻找合适的队友,于是他们很快达成共识,并在山大论坛上招募论文手。缘分妙不可言,叶佳航留意到招募消息,联系到徐永慧。自此,这支团队正式成立。

精心准备,逐梦竞赛。起初,他们抱着尝试的心态聚到一起,经过一段时间的熟悉与磨合,都清楚地知道彼此内心埋藏着一颗奋进的种子。于是,大家心往一处想,劲往一处使,为这次竞赛做了许多前期准备。他们定期参加学校组织的数学建模培训班,积极了解往年数模竞赛的选题内容、参赛规则和评审标准,还会在闲暇时间利用视频软件自学编程和建模技巧,做到“工欲善其事,必先利其器”。

全力以赴,只为竞赛不留遗憾

本次竞赛共有A、B、C三个选题,A题为“板凳龙”闹元宵,涉及复杂的几何建模和动态模拟,需建立一个动态系统的模型;B题为生产过程中的决策问题,聚焦决策优化问题,需建模为一个生产企业设计最优的生产、检测和拆解策略;C题为农作物的种植策略,是一道大数据分析类题目,关注种植策略的优化问题。对于选题的确定,团队在B、C中有过分歧,经过多次沟通讨论,最终采纳了唐宜明B选题的方案。好的选题是取胜的第一步,这次决策无疑为他们提高了解题效率与竞争力。

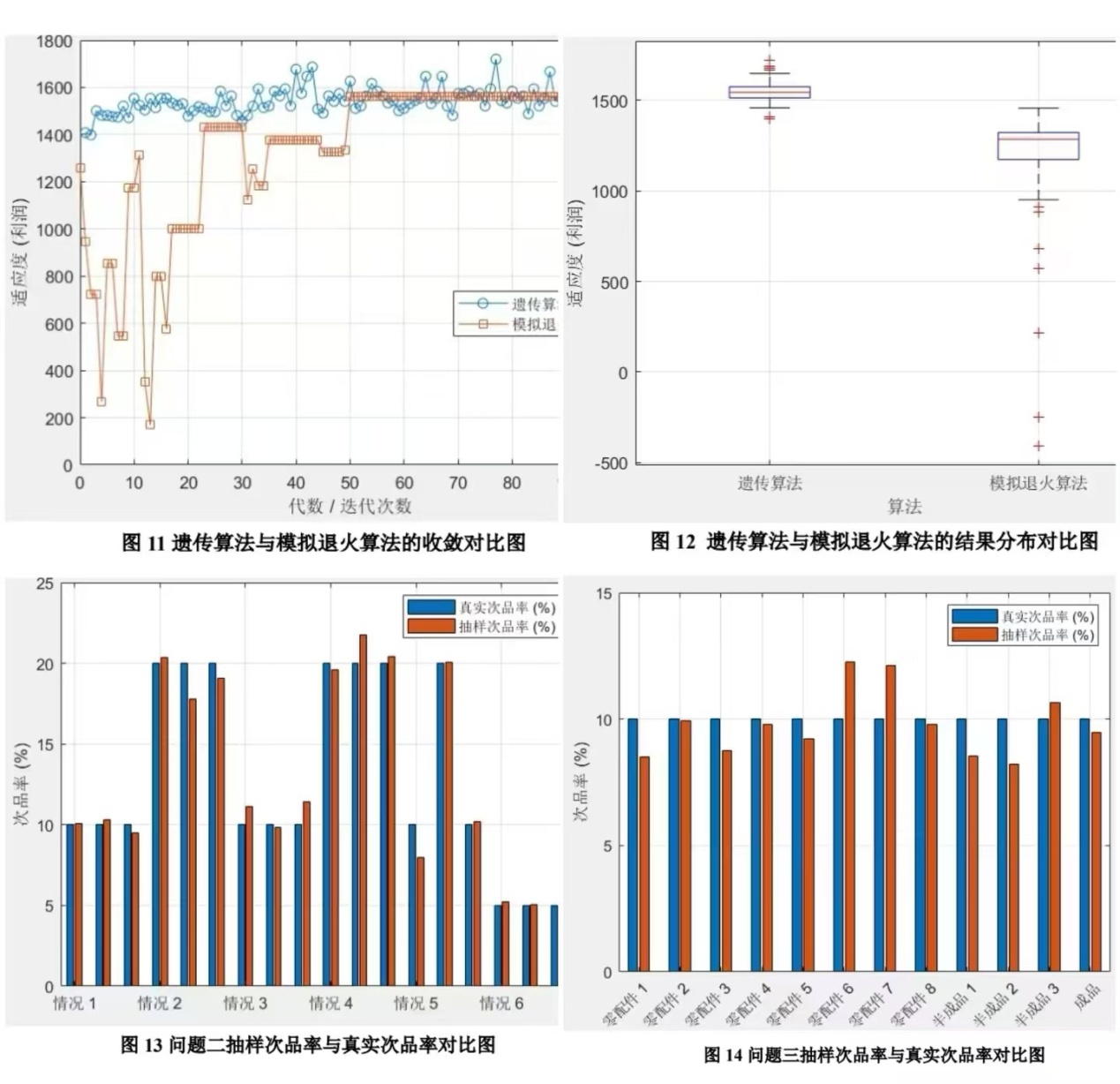

数学建模竞赛十分考验参赛选手的专业水平和协作能力,需要运用创造性思维将理论与实践结合,并不断探索解决问题的方案。 为期三天的比赛时间里,团队不仅要解决B选题里的四个问题,还需要进行编程、建模和论文写作,可谓时间紧任务重,他们必须争分夺秒。“我们需要先根据生活常识判断生产中需要丢弃、修理、组装的部分,然后将它们归类,通过数学建模分析、设计合理的抽样检测方案。”唐宜明说道。受多阶段、多因素影响的决策和具有不确定性的优化求解过程,都给团队成员带来了一定的挑战。对于实际情况较少的第二小问,他们采用枚举法,对每种情况的利润和成本进行比较,从而得到最优解;对于计算量过大的第三小问,他们使用“智能优化算法”进行求解,并对“遗传算法”与“模拟退火算法”得到的结果进行对比分析,由此得出最优解。成员们大胆假设,小心求证,以时间为尺,严谨为墨,在智慧的画卷上绘出了探索的辉煌。

在解题过程中,团队遇到瓶颈与挫折是难免的,每一次坚持都是对潜力的深度挖掘,每一个好心态都能拥抱更多的可能性。解题思路并非身在云端遥不可及,大家齐心协力,不断提出新颖独到的解决方法,将每一个方案落实到位,最终成功解决了企业生产流程中的零配件采购、成品装配及不合格品处理的相关决策问题。叶佳航回忆道:“当第二小问思路难以打开,一筹莫展之际,大家并没有轻言放弃,而是保持心态、积极采取行动。我们选择重新审题,查找疏漏,梳理问题,针对细节改变方法,最终成功攻克难关。同时,第二小问行不通的方法,却适用于第三小问。”挑战与机遇并存,机遇在设障的同时,也为不懈的探索者预留了意外的喜悦。

穿花寻路,守得云开终见月明

沉下心去耕耘,收获时定会硕果累累。那些无数个灯火通明的夜晚、键盘敲击声中跳跃闪烁着的思维火花,都凝聚着团队成员的心血与汗水。团队的众志成城让叶佳航感慨道:“感谢我的两位队友,他们的努力让我感受到了竞赛的激情与合作的魅力,使相对懈怠的我充满前进的动力。”一个人的力量也许有限,但一群优秀的人汇聚在一起,便会创造无限潜能。团队成员们充分发挥着各自的专业特色和个人优势,编程手徐永慧熟练运用计算机软件编写程序,建模手唐宜明凭借扎实的数学功底和敏锐的洞察力建立数学模型,论文手叶佳航用规范准确的语言撰写出了一篇严谨客观的论文。从算法学习到模型构建,从数据搜集到结果分析,他们或埋头于书海中,或论辩于白板前,他们相互鼓励,共同面对挑战,用实际行动诠释了“团结就是力量”的真谛。

没有孤军奋战的英雄,只有并肩作战的伙伴。队友的相聚与努力,是一种可贵的缘分,而荣誉的背后同样也离不开指导老师的关心支持与辛勤付出。徐永慧心中充满感激:“张国珍老师不仅是我们参加数模竞赛的引路人,更是我们生活上的规划师。赛前,她倾囊相授,积极带领团队丰富知识架构、系统了解数模竞赛,帮助我们掌握了一定的数学建模和论文撰写技巧;赛中,她为团队提供了安静舒适的竞赛场地,是我们的坚实后盾;赛后,她对每个人都给予了鼓励,激励我们继续前行。”

数学建模不仅具有创造性和挑战性,还具有开放性和多解性,正因如此,它吸引着更多后来者为之驻足。对于热爱数学建模的同学们,唐宜明想说:“算法将直接影响运算速度的快慢和结果的优劣,希望有意愿参加数模竞赛的同学能熟练地使用数学算法和计算机工具,找到适合自己的方法去建立数学模型。”真正的热爱会化作坚实的利刃,所有的难题都会在沉着冷静的努力耕耘中迎刃而解。“三分天注定,七分靠打拼”是团队成员对他们的竞赛之旅的概括,能否选择合适的赛题固然重要,但不可否认的是自身的努力才是真正决定成功的关键。

一分耕耘,一分收获,坚毅登攀,定能挐云。“高教社杯”数模竞赛带给参赛者们的不仅是荣誉和奖项,更多的是创新思维与实践思维的培养。回望征途千山远,翘首前路万木春。在这片充满机遇与挑战的沃土上,山大学子都在展现着自己的潜力与风采。在未来,更多的山大学子将继续在青春的赛道上奔跑,在奋斗的征途中与祖国同行,用拼搏与热忱传递出山大声音!

责编 | 瑄 瑄

二审 | 范艳华

三审 | 张 捷